老舍是一名土生土长的北京作家,他一生的大部分时间都生活在北京,无论是在出生长大的京城西北角的小羊圈胡同,还是晚年定居的灯市口一带,老舍都倾注了无限的爱意,他将这份爱付诸笔端,在他的作品里,无数次地提到过这些地方,即使是在远离故土、旅居异乡的时候,老舍也没有停止对北京的思念和描写,他爱了北京一辈子,写了北京一辈子。就让我们从小羊圈胡同开始,跟随老舍先生的印记,行走京城吧。

老舍与家人

第一站 护国寺庙会观赛马 积水潭岸边看蝌蚪

在老北京皇城的西北角,如今的新街口南大街路东,有一个很小很小的胡同,叫“小杨家胡同”,以前叫“小羊圈胡同”,据说原本是一个卖羊的小集市,故名“小羊圈”。清光绪二十五年农历腊月二十三,灶王爷上天的日子,在小羊圈胡同8号院一户正红旗的满族人家,一个孩子呱呱落地,他就是老舍。

小羊圈胡同呈“葫芦”型,入口极窄,窄到连一辆轿车也进不来,走进去忽又开阔起来,开阔处栽种着两棵大槐树,那是孩子们平日里玩耍的地方。再往胡同里面走,路又窄了起来,直到走上几步,才又看见一片更开阔的小空场,空场的东面就是护国寺的西廊下了。

护国寺是北京的名刹,从清初这里就形成了热闹非凡的庙会,场面可与东面的隆福寺庙会齐名。庙会上各色北京小吃,珠宝玉器,绫罗服饰,花鸟鱼虫应有尽有,来往人流如织,吆喝杂耍、摆摊卖货,引得游人驻足围观,常常挤得水泄不通。据记载,护国寺庙会最初的形成就是为了满足京城西北角旗人购买日用所需才开设的,日后逐渐形成规模,兴盛起来。当时的护国寺庙会最有名的,要算这里数不清的小吃浮摊,灌肠,凉粉,卤煮丸子,各式各样的老北京小吃应有尽有。人们逛累了,逛饿了,就会循着吆喝的声音,找一处小吃摊子,好好“垫补”一番。这些小吃做得精细味美且花样繁多,为庙会增色不少。老舍回忆起旧时的庙会,提到当时空场上还有赛马、赛骆驼的,骑手不为了争输赢,只为了向观众展示一下优雅的姿态和娴熟的技巧。

在小羊圈胡同东北面是积水潭和什刹海。旧时积水潭湖面比现在要大得多,湖中有荷花,有芦苇,岸边有土山,有石头,有垂柳,水下有鱼,有蝌蚪,水面上有翠鸟、白鹭,自然景色极佳。幼年的老舍时常在这里玩耍,有时他坐在积水潭岸边的石上看水中的小蝌蚪,看苇叶上的嫩蜻蜓,一看就是一天,丝毫不觉得厌烦,老舍自言这样内心充满了安适,感觉就好似“小儿安睡在摇篮里”,这种静谧的美好使老舍一生都难以忘怀,甚至多年以后某本杂志要老舍写一篇关于描写北京的文章,老舍首先想到的是北京的积水潭、什刹海。

第二站 西山卧佛寺养病

在北京师范以优异的成绩毕业之后,老舍于 1918年7月被京师学务局委任为“京师公立第十七高等小学兼国民学校”校长,学校位于现东城区方家胡同小学。1920年老舍被提升为京师郊外北区劝学员后,从方家胡同小学搬到德胜门外关厢华严寺内郊外劝学员事务所。后来又移住西城翊教寺胡同的一家公寓里。这里的工作薪资优厚,工作清闲,老舍开始随性消磨时光,自暴自弃,最后终致生了一场大病。

1922年,老舍搬到西山的卧佛寺养病,当时他就住在东院禅房内。卧佛寺又叫十方普觉寺,因寺内有一尊元代时期雕铸的释迦牟尼涅槃铜像,故此得名卧佛寺。老舍在这里养病期间,时常在周围的山麓散步,这样的环境让老舍渐渐平息了原本的浮躁之气。老舍尤其喜欢的是卧佛寺西院的小亭子,闲时独坐在那里,四周的老树把阳光遮住,树上的鸟儿时时欢鸣,微风吹过,还顺便带来远处的花香,沉浸在这样的景致中,让人瞬间涤荡了内心的苦闷与烦闷,日后老舍就将这处小亭子写进了自己的小说《赵子曰》,据说这个小亭子今天仍然屹立在苍松翠柏之间。

第三站 缸瓦市教堂受洗礼

从卧佛寺回到城里,老舍反思到正是先前清闲的工作和优厚的薪水使自己的生活堕入颓靡之中,为此他辞去了原先的工作,搬到位于西直门大街上的京师学务局所属的儿童图书馆内。在日后的自传里,他将之前的那段经历称之为“小型的复活”。

图书馆对面就是当年资助他上学的刘寿绵家,刘寿绵当时在自家的西跨院开办了贫儿学校,老舍就义务去帮孩子们上课。

同年,老舍在缸瓦市教堂领受了洗礼,成了一名基督教徒,并在教堂牧师主持的夜校里补习英文。由此结识了英国传教士。1924年,老舍暂别北京,远赴伦敦,开始了旅居异国的生涯。

第四站 墙壁受潮变“山水画”,点菜不必看菜单

1949年年底,老舍回到了阔别多年的北京。隔年,妻子胡絜青带着儿女从重庆来与老舍团聚。在好友的推荐下,老舍购买了东城区灯市口西街丰富胡同19号的一所院落,连房带院一共300多平米。经过简单修葺,老舍一家搬了进来,从此老舍在这个小院一住就是16年,直到1966年离世。

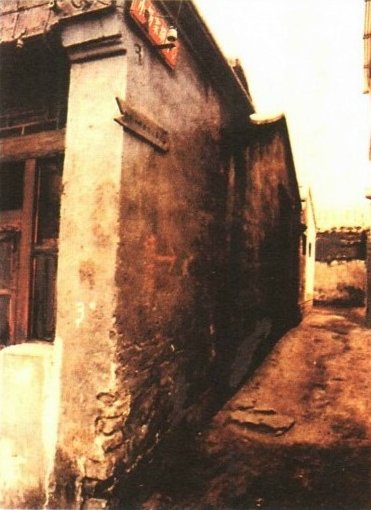

老舍故居——小杨家胡同

得知老舍乔迁之喜,许多文艺界的朋友前去相贺,当时屋里刚刚粉刷好的墙壁因为受潮而变成模模糊糊的一片,老舍指着墙壁对朋友说:“这是多么妙的一副天然山水画啊”。旅居他乡多年,一旦安定下来,老舍就格外珍惜爱护自己的这份家业,一点瑕疵在他眼里也成了可爱之处。屋里的家具陈设,老舍每天都会亲自擦拭一遍。

老舍好客,他家的客厅常常宾客满座。他曾说这些人都是他作品中的模特。有时老舍和妻子一起下厨做饭招待朋友,有时他则领着朋友下馆子。

当初老舍看中这处房子,就是因为这里离王府井和隆福寺小吃街近。东来顺、萃华楼、仿膳饭庄是老舍最常去的地方。这几处的服务员、厨师见到老舍都亲切的如同家人,在萃华楼老舍都不必看菜单,服务员就知道怎样帮他安排餐点。在北海公园仿膳饭庄门口,至今挂着老舍题写的“仿膳”二字。

老舍去世后,胡絜青将丹柿小院献给了国家。政府将这个小院修葺一新之后,在此建立了“老舍纪念馆”。小院里两棵柿子树依旧挺拔茂盛,如同老舍还在这里生活时一般。