2018-09-19 10:46:39 摘自:《中国曲艺志》

曲艺明地演出场所。北京各大寺庙每月开庙数次,各有定期,曲艺艺人便按期流转各处卖艺,即每月农历逢三去土地庙,逢四去花市集,五、六去白塔寺、七、八去护国寺,九、十去隆福寺(后每月又增加一、二两天)。每年正月初一至十九去白云观,三月初一至初三去蟠桃宫,正月初一至十五、三月初一至二十八去东岳庙。

土地庙

始建于元代。位于宣武门外下斜街(原名槐树街)南口内路西。农历每月逢三开庙,一个月有三天庙会,即初三、十三、二十三,民国后改为用阳历,庙会期间,有明地曲艺演出。是北京五大庙会之一。中华人民共和国成立后停办。

土地庙

花市火神会

正名火德真君庙,建于明隆庆二年(1568),为神木厂悟元观下院。位于崇文门外西花市大街。农历每月逢四有会,一个月三天庙会,即初四、十四、二十四。民国十一年(1922)后改用阳历。庙会期间,有明地曲艺演出。为北京五大庙会之一。中华人民共和国成立后改为长期集市。六十年代初期停办。

白塔寺

始建于辽寿昌二年(1096),原名大圣寿安寺,因寺内有一座白色巨型藏式佛塔,故称白塔寺。位于阜成门大街宫门口以东路北。农历每月逢五逢六开庙,一个月有六天庙会,即初五、初六、十五、十六、二十五、二十六。民国十一年改用阳历。中华人民共国成立后,改为每月逢三、四、五、六开市,一个月有十二天庙会,即三日、四日、五日、六日、十三日、十四日、十五日、十六日、二十三日、二十四日、二十五日、二十六日。庙会期间有曲艺明地演出。六十年代初期停办。为北京五大庙会之一。庙头院设售卖食品、日用杂品的摊点,庙二院搭有杂耍儿演出大棚。

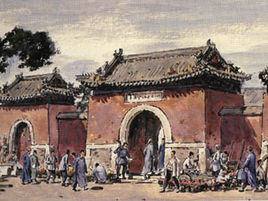

护国寺

始建于元至元年间(1264—1294),原名崇国寺,为元丞相托克托故宅。位于西四北护国寺街,因坐落在西城,老北京人俗称“西庙”。农历每月逢七逢八有会.一个月有六天庙会,即初七、初八、十七、十八、二十七、二十八。民国十一年改用阳历。庙会期间有明地曲艺演出。为北京五大庙会之一。民初,即开辟多处用白土子“画锅”的曲艺演出场地。中华人民共和国成立后停办。

护国寺庙会

隆福寺

始建于明景泰三年(1452)。位于东四北大街迤西,因坐落东城,老北京人俗称“东庙”。农历每月逢九逢十开庙,后又增加一、二两天,计每月有十二天庙会,即初一、初二、初九、初十、十一、十二、十九、二十、二十一、二十二、二十九、三十,故有“诸市之冠”之称。庙会期间有明地曲艺演出。民国十九年该用阳历。为北京五大庙会之一。六十年代历中期,此处改为东四人民市场。

白云观

前身为唐开元十年(722)建立的天长观,元末毁于兵火。明永乐(1403—1424)初重建,正统八年(1443)正式赐额称“白云观”。位于西便门外迤西一里处。每年农历正月初一至十九开放庙会。庙内广场东侧为售卖食品、El用品的摊位,西侧搭有茶棚,有各类曲艺演出。二十世纪五十年代初期庙会中断,八十年代中期又以新的面貌重新开放。

蟠桃宫

全名“护国太平蟠桃宫”,又名“太平宫”。始建于明代。位于东便门外桥南。相传农历三月三为王母娘娘寿诞之日,举行蟠桃盛会,故每年农历三月初一至初三开庙,后延长至初五日。庙会空地有杂耍棚子及“画锅”的空地演出曲艺。为点缀庙会风光,开庙之前护城河往往开闸放水,崇文门至东便门的水路即可行船,船上游客常聚集票友演出岔曲、单弦牌子曲、时调小曲、莲花落等。二十世纪五十年代初停办。

东岳庙

始建于元延佑六年(1319),为道教正一派大宗师张留孙自资兴建,初建时称“仁圣堂”,明洪武三年(1370)改称“东岳庙”。位于朝阳门外,坐北朝南,面对今天的神路街。明、清以来,每月朔望各开放一天,正月初一至十五开放半个月,为庆祝三月二十八东岳大帝诞辰,三月初一至二十八开放二十八天。庙会期间,有明地曲艺演出。1949年庙会中断。

东岳庙庙会

北京庙会的曲艺演出一般是明地、“画锅”、撂地、大棚三种方式并存。

民国二十六年5月北平民国学院出版的《北平庙会报告》中“北平庙会杂耍场形状”一节曾介绍说:“杂耍场最大者。以布幔围覆四方及空际,只留一入口处。帐内正面就阶上架板为戏台,观众多为妇女。男女分坐。次等者,则就空地上正面设桌,其前即为戏台,前三面则任观众站立围观而已。所费最大者,定价三大枚(每一大枚当二十文铜元小枚)。七个庙会内杂耍场场数:土地庙十个,护国寺十个,海王村十个,隆福寺五个,白塔寺三个,东岳庙一个,花市集没有。杂耍场中表演的有:大鼓、相声、西洋景、留声机、幻盘、戏法、武术、掼跤等。其他则为星相命卜之士、传教士、书信代笔人等。庙宇大都颓倾,如护国寺,未开庙会时一片荒凉,砖石泥土累累,直乡村之不若。而一旦开会,则隙地上纵横各式商摊,道路上拥挤往来男女,尘垢飞扬,呼吸为窒。冬日已是如此,夏El则烈火熏蒸,汗气四溢,其不卫生殊甚”

艺人们迫于生计。一般不羁留于一地,往往按时序串走演出于各个庙会。清末活跃于各庙会的曲艺艺人有说相声的仓儿、王麻子、唱太平歌词的大个儿王(王兆麟)等。民国初年至三十年代的艺人有说相声的华子元、小张麻子、陈大头,唱铁片大鼓的傅士亭、侯五德,表演双簧的孙宝才、王文禄,说相声的罗荣寿,唱莲花落的贾玉山、贾莲舫,唱滑稽二簧的栗庆茂、赵月升等。三十年代至五十年代初的艺人有说评书的阿阔群、常荫泉,唱铁片大鼓的杨树林,唱滑稽大鼓的张秀峰,唱滑稽二簧的“打妖怪”等。